何威,北京师范大学艺术与传媒学院,副教授。

曹书乐,清华大学新闻与传播学院,副教授。

本文系国家社科基金项目“中国网络视频生产模式及管理研究”的阶段性成果,项目编号:15BXW086。

一

为何研究游戏报道

围绕中国电影产业、政策、尤其是审美、文化、社会影响等多个维度的学术研究与公共讨论十分丰富;而针对游戏的审美、文化与社会影响的学术研究乃至公共讨论却极为稀少。这跟游戏用户规模之巨大、市场体量之庞大、社会影响之重大形成了鲜明反差。

反差有诸多成因,其中不容忽视的一点,是中国社会里游戏及游戏玩家长期以来被普遍地轻视甚至贬低。这一意识形态的形成,与长期的媒体话语实践密切相关,又不断影响着围绕游戏的更为广泛的社会实践。媒体持续选择性地讲述和阐释关于“游戏”“游戏玩家”“游戏产业”的事件、形象及概念,在特定语境中产制出话语,以报道的方式呈现;不论普罗大众、文化精英或政府官员,多少都依赖媒体报道提供素材、主题、框架、观点,来理解和对待游戏及游戏玩家。这既是多元意义相互竞争的场域,也是行动主体彼此协商的循环。

媒体长期以来如何报道游戏?关于游戏的真实世界现象,如何被语言概念化,被报道框架化,被道德评价?媒体的这些话语实践如何与社会结构和权力关系互动?一系列议题对游戏研究领域意义重大,也可为媒介史、新闻史研究增添内容。

二

文献回顾

我国学界并不重视对游戏的研究,相关学术成果较少,关于媒体如何报道游戏的研究更少。仅有的几项相关研究,都选择了一定数量的新闻文本,运用了文本分析或话语分析的方法,批判了游戏相关报道中的偏差或污名化等问题。

西方学者从媒介与传播视角出发的游戏研究成果要丰富许多(周逵,2016),但其中专门讨论游戏的媒体报道的也不多见。开先河者,是Williams(2003)从“新技术的社会建构”视角出发,对美国包括Time、Newsweek在内的最流行的新闻杂志在1970年至2000年间视频游戏(videogame)报道框架的分析。作者认为这些框架揭示了特定历史时期的许多关键社会张力,如性别、代际、族群和母亲在技术化社会中的角色等。

McKernan(2013)延续了这一理论视角,研究了《纽约时报》从1980年至2009年的游戏报道。早年认为游戏的主要益处是增强运动技能、提高科技素养或辅助教育,2000年以后则有更多报道将游戏视为一种独特而强烈的审美体验、超越娱乐的艺术。

Graeme Kirkpatrick围绕1981年至1995年间出版的英国游戏杂志展开了持久而深入的研究,主要观点包括:1985年“游戏性”(gameplay)概念经由游戏杂志在英国出现和普及,让游戏有了独立评价标准,区别于计算机文化中的技术性、教育性等评价标准,成为一种自治的文化实践,创造出“游戏玩家”的惯习(habitus)和身份认同(identity),形成自己的场域(field)(Kirkpatrick,2012)。在对家用电脑游戏接受与欣赏的文化基础上,又孕育出“卧室编程”(bedroom coding)的爱好者文化。

Wirman(2016)则审视了西方新闻媒体对中国游戏文化及产业的夸张描述。她认为西方新闻媒体仍旧以一种寻找差异、耸人听闻的视角报道中国的游戏和玩家,存在所谓的“中国东方主义”(Sinological-orientalism)。

基于以上文献探讨不难发现,海外学者并未研究过中国主流媒体的游戏报道;他们对美英主流媒体游戏报道的研究,在方法和视角上有一定启发;其展现的不同社会历史语境下媒体话语和社会实践的互动关系可提供参照,让我们更清晰地辨识中国语境下游戏相关话语实践的共性与特性。国内学者的研究,将游戏报道视为对客观现实进行选择与加工并建构读者主观认知的过程。但这些研究聚焦于“网游成瘾”概念或网络游戏玩家形象在新闻报道中的建构,关注范围较狭窄。

本研究获取了《人民日报》有史以来全部涉及游戏的报道,并对连续37年的报道文本展开话语分析,完整反映了游戏在中国社会日渐普及的历程,并呈现了相应的游戏报道变迁与趋势,探究其背后的历史情境和政经脉络。

本研究采用了批判话语分析的理论与方法,较此前研究更为深入细致,从文本、话语实践、社会文化实践三个层面展开,综合了频次、框架、态度、语义及意识形态等多角度分析,有助于加深学界对此领域的理解。

三

研究方法

为了开拓性地探究中国媒体游戏报道完整历史,本研究选择了《人民日报》为样本来源。

经几轮测试后,本研究最终选定9个关键词——“电子游戏、电脑游戏、计算机游戏、网络游戏、网游、手机游戏、手游、电子竞技、电竞”,对“人民日报图文数据库”进行全文检索,检索时间段是从数据库中最早的记录到2017年12月31日。研究者下载并逐一阅读了初步检索后得到的2113条记录,去除重复项及无关报道后,将最终得到的1718篇文本作为本研究的样本。

此后,研究者逐一细读了这1718篇文本,逐一记录其元数据(包括报道标题、发表日期、版次),并进行了人工编码。编码的类目是在细读过程中逐步建构的,分为如下五大类:

1.报道中使用的关键词:包括“电子游戏”“电脑游戏/计算机游戏”“网络游戏/网游”“电子竞技/电竞”“手机游戏/手游”。

2.报道主题与游戏相关性:包括“直接相关报道”“非直接相关报道”。

3.报道中对待游戏、游戏行为、游戏玩家的态度:分为“正面”“中性”“负面”三种。

4.报道所采纳的框架:包括“信息技术”“文娱新方式”“危害青少年”“治安管理”“产业经济”“电子竞技”。

5.报道所引用观点的来源:包括“玩家观点”“师长观点”“管理部门观点”“专家学者观点”。

在分析过程中,本研究主要采纳批判话语分析(Critical Discourse Analysis,CDA)的理论视角。它奠基于福柯关于话语、知识、权力关系的阐述及其建构主义立场之上。既关注对游戏的社会认知乃至意识形态是如何被话语建构为社会群体共享的信念共识,成为游戏话语生产及消费的宏观结构(Van Dijk,2008;梵·迪克,1988/2003);也探究游戏报道话语与社会文化变迁间的对话关系(Fairclough,1992;2003;2005;2007)。

本研究将从文本(text)、话语实践(discourse practice)、社会文化实践(sociocultural practice)三个层面,去理解不同时期内围绕“游戏”的媒体话语和社会现实之间的相互建构。文本层的分析,侧重于回答“报道到底说了些什么”;话语实践层的分析重在关心“报道文本是如何被生产、传播和消费的”;社会文化实践层的分析则要去探究“为什么报道这么说”“为什么话语实践这么做”以及“这么说这么做对社会文化实践有什么影响”。

四

游戏报道文本:

数量、关键词与态度的历史变迁

(一)游戏报道数量逐渐增多、偶有反常

本研究发现,全体样本可以分为两大类。一类称为“直接相关报道”,指那些报道主题直接聚焦于游戏。它们属于话语实践主体有意识的建构行为,最为鲜明地反映了对游戏的态度、观点、建议等。另一类称为“非直接相关报道”,指的是报道中出现了游戏相关内容,但其主题并不是聚焦于游戏。在1718篇报道中,直接相关报道有289篇,非直接相关报道有1429篇。

《人民日报》第一篇提及游戏的报道出现在1981年5月3日(戚休,1981)。历年游戏报道和直接相关报道的数量如图1所示,基本呈递增趋势,也反映了游戏在中国社会中逐渐普及的历程。

2001年和2008年分别出现报道数量低谷,直接报道数量更是降到了零。2001年是因为全国的电子游戏厅与街机游戏遭遇了严厉的专项治理行动而大幅减少,而即将取代它们的网吧与网络游戏尚不流行,批评对象突然消失,所以报道数量骤减。2008年的报道低谷,很大程度是“北京奥运年”的影响,《人民日报》有更多承担奥运报道及中国形象宣传的使命,与此主旨无关的报道数量自然大为减少。

(二)游戏报道关键词:从电子游戏到网络游戏

《人民日报》在历年来的游戏报道中,所用关键词的能指和所指均在游移不定,且在不同年代各有侧重。这既是不同时期游戏媒介技术、产品形态及社会应用的媒体再现,也是记者、家长、政府官员、专家等不同的话语生产者将现实概念化的话语建构行为。不同名词的选择既有历史偶然和路径依赖,也总是蕴含着“词语的政治”。

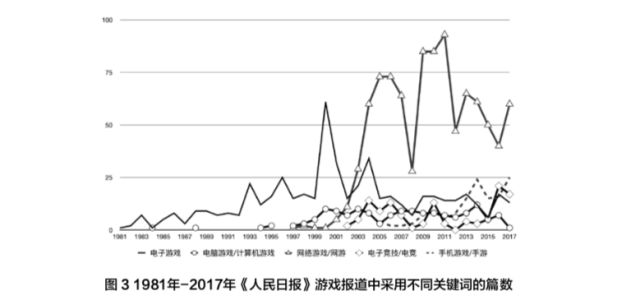

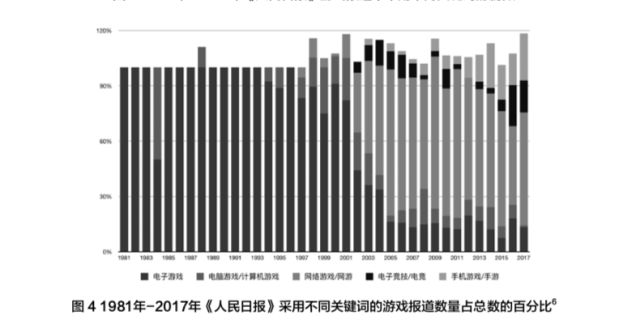

如图2所示,37年来《人民日报》所有游戏报道和直接相关报道中,使用频次最高的关键词为“网络游戏/网游”,将近半数报道采纳这个名词;其次是“电子游戏”,分别各占据28%的份额。“电子竞技/电竞”作为相对专门的概念,在直接相关报道中的出现频次比在所有游戏报道中翻倍。这其实说明,越是专门的、不被大众熟悉的概念,越少会被“顺便”在其他主题报道中采用,而更多地会成为报道的主题。

在图3和图4中,能清晰地发现不同历史时期的报道对不同关键词的“偏爱”。从1981年到2001年,基本上所有的报道都采纳了“电子游戏”作为话语建构对象。其所指十分宽泛,从大型街机到小型家用游戏机,从在电脑上运行的游戏程序,到“老虎机”等赌博专用设备。

1984年报道中首度出现“计算机游戏”,但要到新千年前后“电脑游戏”的概念才更受关注,且始终不占据主流地位。

1997年报道中首次出现“网络游戏”,并在新千年伊始悄悄抬头,从2004年起数量激增,到2011年迎来史上最高的被使用频次和比例。

2002年,“电子竞技”的概念首次在报道中使用,但到2016年才因为电竞产业和视频直播行业的蓬勃迎来报道量倍增,成为当年度使用频次仅次于“网络游戏”的热词。

“手机游戏”最早出现于2003年,但直到2013年以后才随着智能手机普及频繁见诸报端,2017年则随着《王者荣耀》等手游的流行成为仅次于“网络游戏”的热词。

而从2002年起“电子游戏”的概念降温,使用该词语的报道逐年减少,近三年来大约仅有10%上下的报道仍在谈论“电子游戏”。近年来相关政府主管部门的法规文件中,游戏业界内部交流或行业报告里,都很少出现该词。例如中国音数协游戏工委等(2016;2017)在最近两年出版的《中国游戏产业报告》里,一次也没有使用“电子游戏”这个名词。

(三)游戏报道态度变迁:负面报道先增后减

研究者将全部游戏报道文本分为三种不同报道态度:正面、中性和负面。报道态度正面指的是对游戏、游戏行为或游戏玩家采取积极的评价,表达肯定、赞扬、鼓励等态度;负面指的是对游戏、游戏行为或游戏玩家采取消极的评价,表达否定、批评、抨击、限制等态度;中性则是指较为中立地叙述游戏、游戏行为或游戏玩家,没有明显的正面或负面倾向。有少数报道同时鲜明地呈现了正面和负面的态度,本研究并不将它们纳入“态度中性”的类别,而是重复统计为“态度正面”和“态度负面”各一次。

图5、图6清晰地展示了37年来《人民日报》游戏报道态度的变化趋势。

1981年至1988年只有两则态度负面的报道:1983年的一则叙述了台湾禁止电子游戏机(街机)的原因,1986年则在“地方报纸摘要”板块转引了《南方日报》的一句话新闻称“有些中小学生玩电子游戏影响学业”。其余为数不多的报道均持中性或正面的态度。

从1989年开始负面报道较为集中地出现了。起初是上海等地家长和教师称中小学生迷恋游戏机,“影响了学业和身体健康”,呼吁“有关部门应加强整顿管理”(朱丹,1989;徐约维,葛珊南,1989)。随后抨击电子游戏令学生“迷恋”“上瘾”“影响学习成绩”“养成不良习气”“有碍身体健康”的报道(刘建华,1990)越来越多。报道指控的电子游戏负面效应还包括宣扬暴力、用于赌博、诱发犯罪、传播有害思想、涉及色情、诱发癫痫等。逐年增多的负面态度报道在2000年达到顶峰,数量和比例都是迄今为止最高的。1996年和2000年的负面报道占比都超过了92%。1989-2001年间,有7年没有出现过一篇正面态度报道。

然而在2001年以后,负面态度报道的比重总体呈逐步下降趋势,中性和正面态度报道的比重则相应逐步增加;在2009年正面报道数量暴增,2010年起中性报道占比突然成为最高,而负面报道急剧下降。最近五年(2013-2017)《人民日报》游戏报道中的正面、中性、负面态度报道数量占比分别是:12%、75%、13%。

五

游戏报道话语实践:六大框架及其竞争

(一)宏观命题与框架建构

本研究由于持宏观和历时的分析视角,难以细察每则新闻报道的话语实践流程,而是选择了文本生产这个环节的某些因素加以探讨。关于文本生产,梵·迪克(1988/2003:122)曾提出,新闻工作者受控于五方面因素:对事件的主观认知模式;对源文本可信度和权威性的认知模式;新闻文本制作的目标与规划;受众认知模式;产制语境的认知模式(日常规范、时限与互动等)。

其中,新闻文本制作的目标与规划,包括了语法上的新闻图式(schemata),和语义上的宏观结构(macrostructure)。新闻图式可理解为类似句子语法那样的对全篇文本进行结构的种种约定俗成的模式。宏观结构则是超越词汇和句子之上的、由整个文本所表述的若干命题群;文本的主题就是其中的一个宏观命题(macroproposition),“可以用概要的形式进行表达并主观地确定文本中最重要的信息、主旨和要点”(梵·迪克,1988/2003:32-37;50-54)。

《人民日报》的游戏报道话语实践,面对海量的原始材料,是按照哪些方式去挑选、组织、评价和赋予意义的?这些方式正是新闻的主题,也是梵·迪克所言之“宏观命题”,亦可称之为传播学理论中耳熟能详的“框架”(frame)。在细读1718则报道后,本研究根据它们宏观命题的类似程度,归纳提炼出了六大框架,所有游戏报道均可纳入其中。

(二)游戏报道六大框架及宏观命题实例

下文简单解释了每种框架的报道视角,并以若干报道实例来展示“游戏”相关概念是如何被嵌入宏观命题之中。

1.“信息技术”框架:与游戏相关的数字技术、计算机技术、信息传播科技的发展进步情况。

2.“文娱新方式”框架:将游戏视为一种新兴的文化样式、媒体形态、娱乐方式、生活方式。

3.“危害青少年”框架:批评游戏在各方面、尤其是对青少年的危害性,呼吁保护未成年人。

4.“治安管理”框架:由政府部门发起的治理、整顿、打击等行动,或是颁布与执行政策法规,彰显法律或行政的力量。

5.“产业经济”框架:把游戏纳入信息产业、数字出版产业、文化创意产业的范畴,具备推动经济发展、提供就业等功能。

6.“电子竞技”框架:基于特定数字游戏,通过信息网络与设备进行的人与人之间的体育竞技项目,涉及比赛、训练、国家队、俱乐部、职业选手、直播、产业等领域。

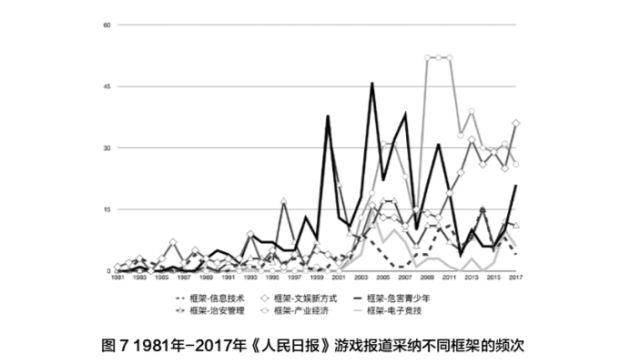

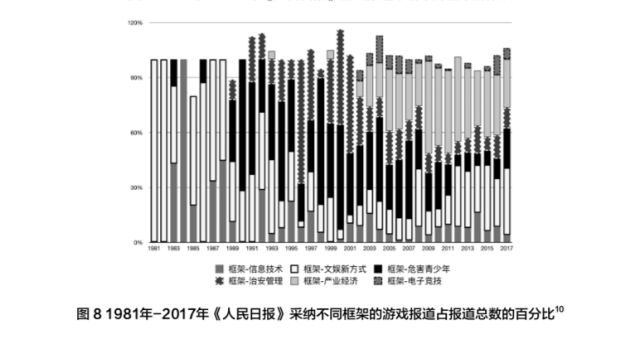

表1呈现了采纳这六种框架的游戏报道和直接相关报道的篇数以及比例情况。历年来该报游戏报道最常用的框架是“产业经济”(27.8%),其次是“危害青少年”(24.8%)和“文娱新方式”(21.4%)。如果仅考察与游戏直接相关的报道,那么最常用的框架则是“危害青少年”,且比例高达38.0%;其次才是“产业经济”。

(三)游戏报道框架的竞争

图7和图8清晰地呈现了《人民日报》游戏报道对这六大框架的采纳情况是如何随年代变化的。这样的此消彼长、你增我减可视为框架之间的竞争:游戏到底是什么?玩游戏给个人和社会带来什么后果?玩游戏的是什么人?采纳不同框架的报道在不断建构文本、提供受众解读方式的指引、营造社会群体共享的信念共识。显然,37年来最为显著的主导框架便是“危害青少年”和“产业经济”;而自2012年以来,前者的相对溃败和后者的相对胜利都是清晰无疑的。

采纳“危害青少年”框架的报道自1989年起增多,从1998年至2007年迅速增加成为那段时期的主导框架,并在2000年和2004年迎来两次高峰。结合前文关键词分析,可以发现这两次的批评对象并不相同。2000年批的是街头巷尾游戏厅里的电子游戏,伴随着几乎同等数量的“治安管理”框架下的报道,对应着那年的“最严游戏禁令”和专项治理行动。2001年这两种框架的报道陡然下降,则是由于治理行动生效,有关部门治理重点转向网吧。而2004年批的则主要是“游戏成瘾”和更宽泛的“网瘾”经常共同被批判。2012年至2015年,这种框架的报道几乎消失了,占比从最高峰时的超过半数,跌到了5%-10%之间。2016、2017年略有增多,主要在谈手机游戏带来的问题。

另一最显著框架“产业经济”,则从2002年起步——恰逢游戏形态由电子游戏、单机电脑游戏转向网络游戏。从《传奇》(2001年底引进)到《魔兽世界》(2005年中引进),国外网游的流行催生了新首富、新市场、新娱乐,也引发负面舆论。2002年至2006年,采纳此框架的报道数量迎来第一个高峰,与“危害青少年”框架下的报道相互交织。经过2008年的休整,2009年此框架下的报道数激增。这因应着中国企业自主研发的网游开始流行,并在全球金融危机的黯淡背景下呈上亮眼的市场成绩单,也博得多个政府部门的青睐和支持。2009、2010、2011连续三年,都恰好有52篇游戏报道采纳此框架,为37年来任何框架下报道数量之最高;这三年游戏报道中大约有一半,都在高唱着游戏推动产业的赞歌。

而“文娱新方式”的框架,在游戏报道出现的最初9年间被采纳比例最高。随后渐渐被另两种主导框架压制,在2011年以前连续多年通常占比为10%至15%左右。然而从2012年起直到2017年,该框架占比陡增,维持在26%至36%之间波动,近五年来与“产业经济”框架下的报道数量大致相当。

其余三种框架占比相对较小,在此略过不谈。

当然,话语实践层面可以展开的分析非常丰富。以上分析仅是针对梵·迪克所言五方面影响因素中的“新闻文本制作的目标与规划”,且只是其中“宏观结构”部分。其余方面也值得探索。例如关于新闻产制语境,本研究发现各框架竞争不仅受到社会脉络历史变迁的影响,也体现不同政府部门之间的博弈。

六

游戏报道文本与社会文化实践的互动

游戏报道所采纳的话语是一种社会实践形式。报道并不是简单地命名与游戏相关的人或物,而是将其概念化,其过程受到既有权力关系影响,并产生意识形态效果。报道话语既有助于维系和再生产社会现状,也能改变社会现状(诺曼·费尔克拉夫等,2010/2015)。其间发生的,就是游戏报道文本与社会文化实践的互动。

为了更好地分析这种互动,本研究根据《人民日报》游戏报道的文本特征(报道数量、关键词、态度)的变迁趋势,同时也参考游戏在中国社会里发展的历史,将1981年至2017年分为四个历史时期。每个时期的报道从文本到话语实践均有明显阶段性差异,同时也鲜明反映了不同的社会政治、经济、文化脉络(context)。这种思路也借鉴了李金铨(2004)所言之媒介研究“脉络学派”风格。

(一)1981-1988:纯真年代

在《人民日报》史上第一篇游戏报道中提到,广州东方宾馆开办了电子游戏中心、添设“电子电视游戏机”(戚休,1981)。值得注意的是,恰是东方宾馆于1980年在全国率先开设音乐茶座,被认为是国内娱乐市场出现的开端。

1989年以前的报道中,“电子游戏”多被视为一种新兴文化休闲活动。它出现在首都职工与港澳工人联欢、中朝两国青年相聚、首都教师游园晚会、人民大会堂的国庆游园会现场。显然,此时电子游戏(街机)并不只是青少年的玩物。

这个时期报道数量很少,针对的是“电子游戏”(街机),态度多为中立,兼有正面,也深受当时“改革开放”“科学技术是第一生产力”等意识形态的影响,总体看来因距离产生美感,报道普遍带有“纯真年代”式的朦胧而浪漫的风格。

(二)1989-2001:洪水猛兽

1989年4月出现了第一篇对国内游戏现象的负面报道(朱丹,1989),5月第一次提到电子游戏可用于赌博,10月上海政协委员写信政协、呼吁加强对“游戏机”的管理,此为中国游戏负面报道之滥觞。电子游戏厅则跟发廊、录像厅等一起,被报道建构为藏污纳垢、治安案件高发、需不断治理整顿的场所,是持续的“扫黄打非”目标,青少年去了要么学坏,要么受害。

报道文本中陆续出现了以下“创新”:1993年12月,第一次将“沉迷”与“电子游戏”联系;1994年2月,首创“电子可卡因”隐喻来概念化电子游戏(陈祖甲,1994);1995年7月,第一篇因为玩游戏而死人的报道;1996年1月,第一次把游戏和网瘾联系起来。

2000年讨伐电子游戏的社会舆论升到顶点。同年7月国务院办公厅(2000)转发了七部委联合的《关于开展电子游戏经营场所专项治理意见的通知》,堪称史上最严苛的游戏限制政策。

这一时期报道数量开始增多。尽管“电脑游戏”“网络游戏”概念已经开始在报道中出现,但绝大多数报道写的仍是“电子游戏”(街机)。1996年和2000年,负面态度报道比例达到史上最高的92%,响应的是相应政策法规出台和专项治理行动。总的来看,这个时期的媒体报道、公众舆论及政府决策,均将游戏视为洪水猛兽,认为应该严厉整治。本研究也发现,报道中颇有“道德恐慌”(moral panic)之表现,将许多个人与社会问题简单归因于游戏,是一种“污名化建构”。

(三)2002-2008:爱恨交织

在政策驱动和市场分化的背景下,媒体和公众已开始区分“电子游戏”(arcade/console game)和“网络游戏”(online game)的概念。但对游戏的负面社会认知一经形成,就难消散。“网吧-网游-网瘾”这组概念,融入“未成年人思想道德建设”的主流话语体系。

2002年起,游戏报道总量激增,“网络游戏”成为主要报道对象。负面态度报道仍最多,但中立报道显著增加,正面报道抬头。这是因为在“科学发展”“转变经济发展方式”等主流话语引导下,各级政府大力发展文化产业,前景大好的网游产业也被纳入其中,得到中央主管部门和地方政府重视,相应的中性及正面报道占比上升。

2003年10月,电子竞技成为国家体育总局正式承认的第 99 个正式体育项目, “电子竞技”框架在此时期应运而生。

(四)2009-2017:载舟覆舟

这阶段游戏报道数量最多,仍以报道“网络游戏”为主,但近两年“电竞”和“手游”报道明显增多。中立态度报道为主流,负面报道极少。游戏报道中也更频繁出现多元观点。从公众到媒体更倾向于认为游戏是社会生活中熟悉和普遍的成分,如水一般无处不在,它可以“载舟”也能“覆舟”;能否趋利避害,要看具体情况而非一概而论。

七

结语:话语变迁背后的意识形态转向

在20世纪80年代,电子游戏在中国并不被当作专供青少年的文化娱乐方式,而是被嵌入“基层群众文化建设”“丰富职工业余生活”等命题之中被解读。就像那个年代的“工人文化宫”“职工俱乐部”一样,电子游戏的行为、设备或场所都具有一定公共性,而功能则是指向生产和劳动的:“人们在这里尽情地娱乐,消除疲劳,积蓄力量,去迎接明天”(新华社,1986)——休闲娱乐的根本目的,在于让劳动力继续饱满地投入新的劳动,新的生产,更好地建设社会主义。因而,电子游戏这种新媒介形态和新文化样式在此意义上获得了正当性和合法性。

当集体主义乌托邦色彩的“工人文化宫”开始被分割出租给私人承包的录像厅、台球厅、歌舞厅,街头巷尾的游戏厅同样成为市场经济里个体经营的娱乐业务。青少年被游戏毒害的观点开始流行,这也指向生产和劳动:青少年是祖国未来的劳动者,影响学业、损害身心健康、败坏道德,这都意味着劳动力再生产和社会秩序都受到了威胁。90年代的电子游戏跟“黄赌毒”一同成为“扫黄打非”对象,“电子可卡因”“电子海洛因”等隐喻也在此时成型,并进一步强化了电子游戏的污名和社会公众的道德恐慌情绪。

进入新千年后,网络游戏代替街机和家用游戏机成为中国社会最普遍的数字游戏形态。“网吧-网游-网瘾”这组三位一体的概念,在媒体报道的建构中跟“电子海洛因”更加密不可分。“当我们通过一个特定的隐喻来表示事物时,我们是以一种特定的方式建构我们的现实。……一个特定的经验领域如何被隐喻化,这是话语实践中斗争的关键,也是关于话语实践斗争的关键。”(诺曼·费尔克拉夫,1992/2003:181)毒品(喻体)的快感、成瘾、毒害等特征被隐喻修辞移植到游戏(本体)之上,为社会共识提供了看似非常自然的理解和体验方式。同时它还勾连了鸦片战争的屈辱、海外舶来的网游流行、网上外国文化内容有害等多重意象,赋予了另一重“列强压迫”“文化入侵”的象征意义。

在“危害青少年”框架下,游戏玩家不再像过去那样,是休闲中的劳动者,是行为主体,而是被建构成“施害者/受害者/被拯救者”的刻板形象,且是沉默的客体。在大量以批评乃至控诉游戏危害青少年为情感基调的报道中,总是会罗列各种“症状”与“恶果”,描绘家长的痛苦与无奈,但青少年玩家有何想法?为什么会变成这样?直接的采访极其稀少。据本研究统计,在历年共计560篇负面态度报道中,引用玩家观点的报道仅有11篇,而引用专家学者观点的有49篇,引用管理部门观点的有40篇。

从“爱恨交织”时期到“载舟覆舟”时期,中国游戏产业完成了从代理进口到自主原创的转型。《人民日报》的报道不吝赞美,用“中国创造”的意象为其加冕,认为这是“民族网络游戏”产业的核心竞争力,可“强势参与国际竞争”(张贺,2009)。有报道(吴云,2016)引用联合国教科文组织的报告,称2004年到2013年间中国位居世界文化产品出口国首位,其中“电子游戏”出口份额很大,也是中国出口美国文化产品中最主要的一种。2000亿元的游戏市场规模,5.8亿的玩家人口,80多亿美元的海外销售收入,这让采纳“产业经济”框架的游戏报道与“文化强国”“文化自信”“中国文化走出去”等主流话语融合,显得正当合理,难以质疑。相形之下,“危害青少年”框架五年来日渐式微。

中国玩家们投入游戏的时间或金钱,与十多年前相比翻了许多倍,他们无疑是支撑起高歌猛进的游戏产业的消费者;但在“产业经济”框架的报道中,他们连作为客体在场都不再被需要了。相应报道中的主角,是国家、政府、企业、资本与创业者。

“文娱新方式”框架在近年来也变得显著,一方面是由于游戏在社会上普及后变成一种大众化的日常经验与行为,报道展现更多的理解与宽容也反映出大众普遍认知状况;另一方面则与“产业经济”框架勾连互补,提供了玩家作为“新人类”(实际是当代城市青少年)的模糊形象。

于是我们观察到,在近40年来《人民日报》游戏报道中,态度倾向从1989-2001年间的7年没有一篇正面报道,到近5年来负面报道占比仅有13%;主导框架从“危害青少年”转向“产业经济”,兼有“文娱新方式”;游戏玩家形象由劳动者主体变为“施害者/受害者/被拯救者”的沉默客体、再到消失不见的消费者或模糊不清的新人类;游戏则从“电子海洛因”变身“中国创造”。《人民日报》游戏报道话语变迁背后,折射了数字游戏在中国的社会认知乃至意识形态转向;而这一转向的每一时刻,又无不浸润在媒体话语实践的影响之中。